raspberry pi pico 2WH初期設定

前回はラズパイ初心者が買ったものを紹介しました。

今回は、ラズパイpicoの初期設定とLチカに挑戦します。

注文していたラズパイpicoとスターターセットが届きました。

この日から家族には僕の部屋のことをラボと呼んでいます(笑)

ちょっとラボにこもってくるわ!とか言って早速届いたもの開封します。

なんかそれっぽいものが大量に入っています。いや〜いい感じで思わずにやけます。

最初はLチカというのをやるのが王道らしいので、とりあえずLチカに挑戦します。

でもその前にプログラムを書く環境を用意しないといけません。

用意するもの

- パソコン

- ラズパイpico

- MicroUSB-USB Aケーブル

やること

- パソコンにthonyのインストール

- パソコンにmicro pythonのファームウェアをインストール

- ラズパイpicoにファームウェアをコピー

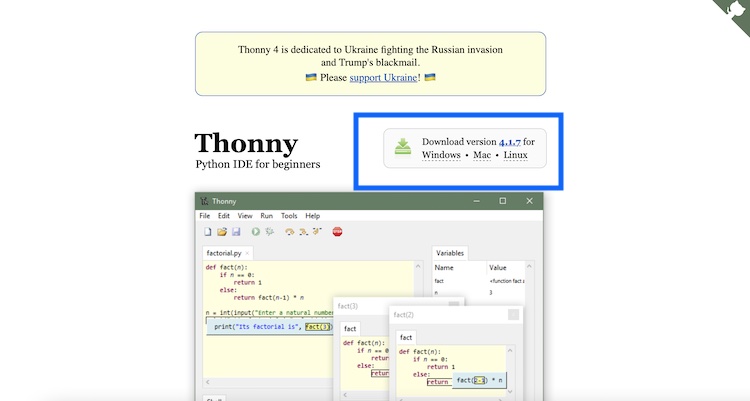

①パソコンにthonyをインストール

ここから自分のパソコンのOS用を選んでダウンロードします。

②パソコンにmicro pythonのファームウェアをインストール

ファームウェアって何なんでしょう。僕にもよく分かりませんでしたが、調べてみると

「電子機器に組み込まれたハードウェアを制御するためのソフトウェア」

だそうです。はい、よく分かりませんね。とにかくこれが必要らしいのでインストールしていきます。

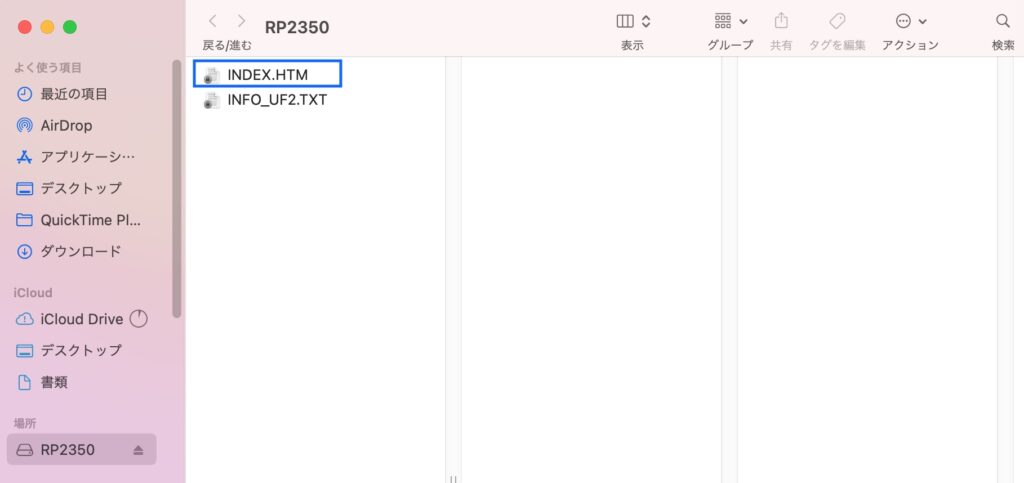

ラズパイpicoのBOOTSELボタンを押しながら、ラズパイpicoとパソコンをケーブルで繋いでください。すると、パソコン上でUSBとして認識されるので、INDEX.HTMというのを開きます。

こんなページが表示されます。

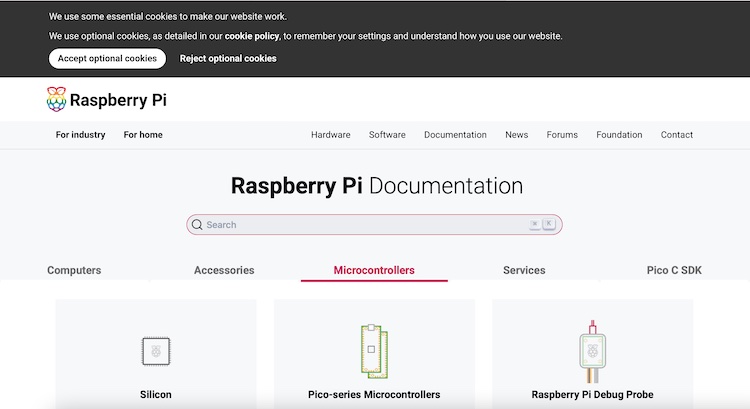

少し下にスクロールして、「MicroPython Getting started with MicroPython」というのをクリックします。

こんなページに飛ぶので、少し下にスクロールします。

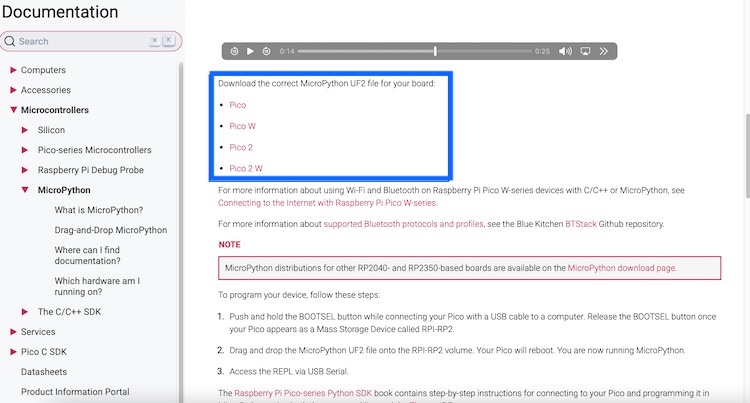

自分のpicoに合ったファームウェアをパソコンにインストールします。僕の場合はpico2Wです。

③ラズパイpicoにファームウェアをコピー

インストールしたUF2ファイルをpicoのストレージへドラッグ&ドロップでコピーします。

Lチカに挑戦

Lチカというのは、LEDをチカチカさせることのようです。初心者はまずLチカをやるのが鉄板らしいのでやっていきます。

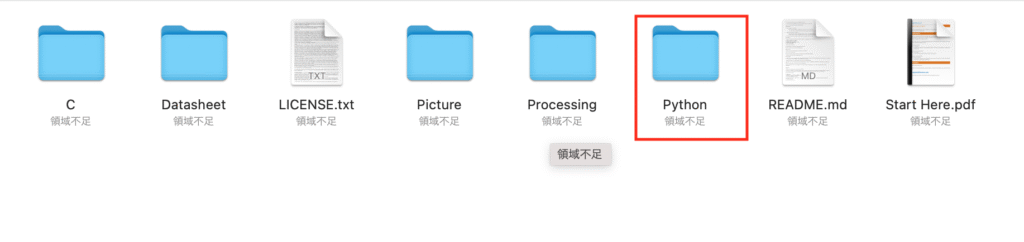

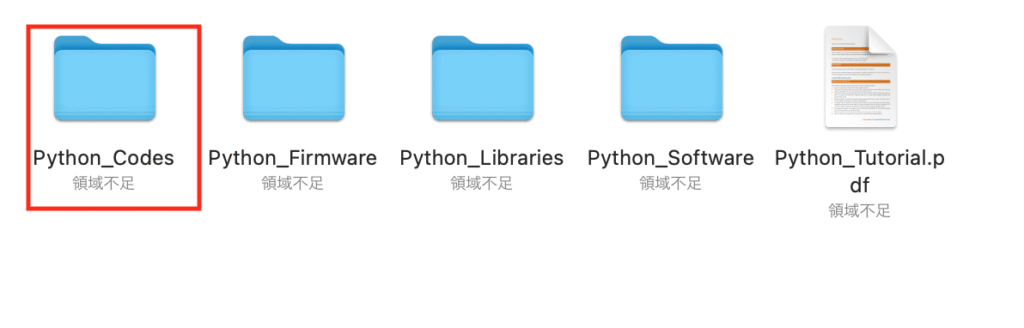

freenoveのスターターキットを購入したらチュートリアル用のファイルがダウンロードできるページが書いてあったので、ダウンロードしてチュートリアルのpdfを開きます。

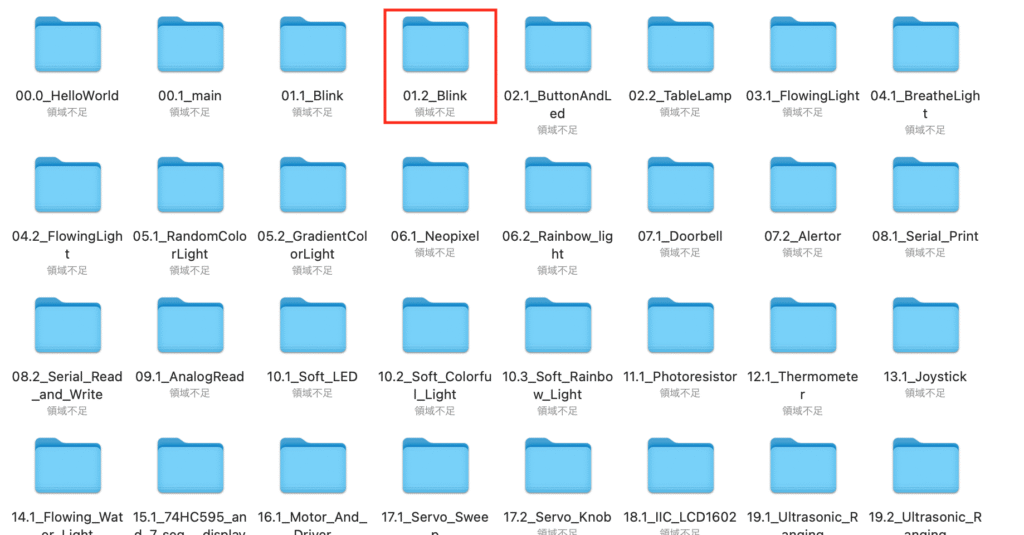

01.2_Blinkをやってみます。用意するものや配線、プログラムコードなど全てチュートリアルに見本があるのでその通りにやっていきます。ただ、手順が英語で書いてあるので僕がやった手順を日本語で書きますね。

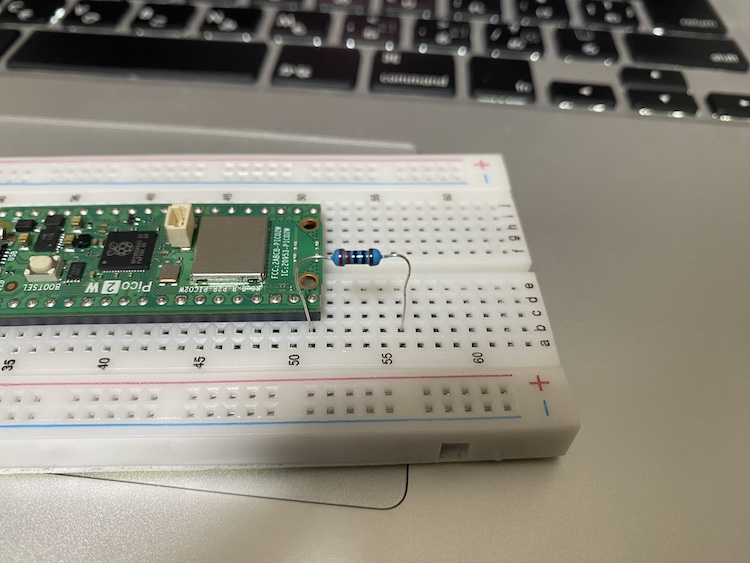

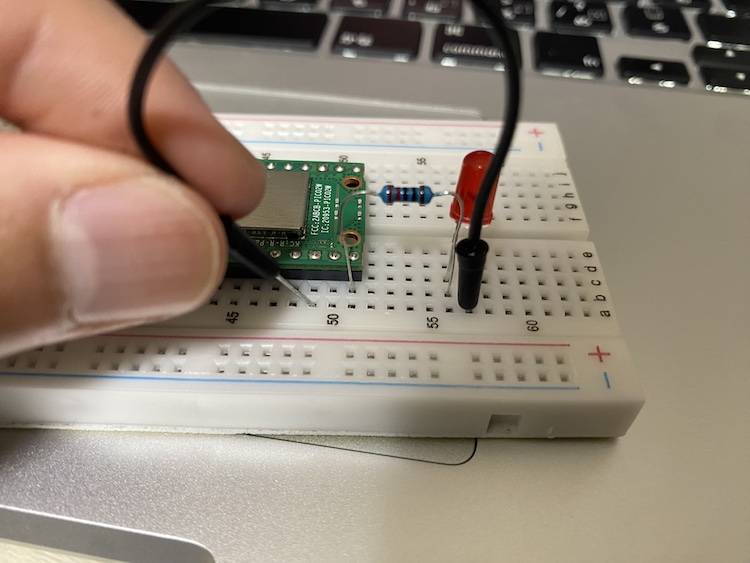

用意したもの

- ブレッドボード

- raspberry pi pico

- ジャンパーワイヤー2本

- 抵抗220Ω

ここで注意点ですが、抵抗は220Ω、1kΩ、10kΩの3種類が入っています。見た目がかなり似ているので間違えないように注意です。

抵抗に書かれている線の色が違います。

220Ω…左から、茶黒黒赤赤

1kΩ…左から、茶黒黒茶茶

10kΩ…茶黒黒赤茶

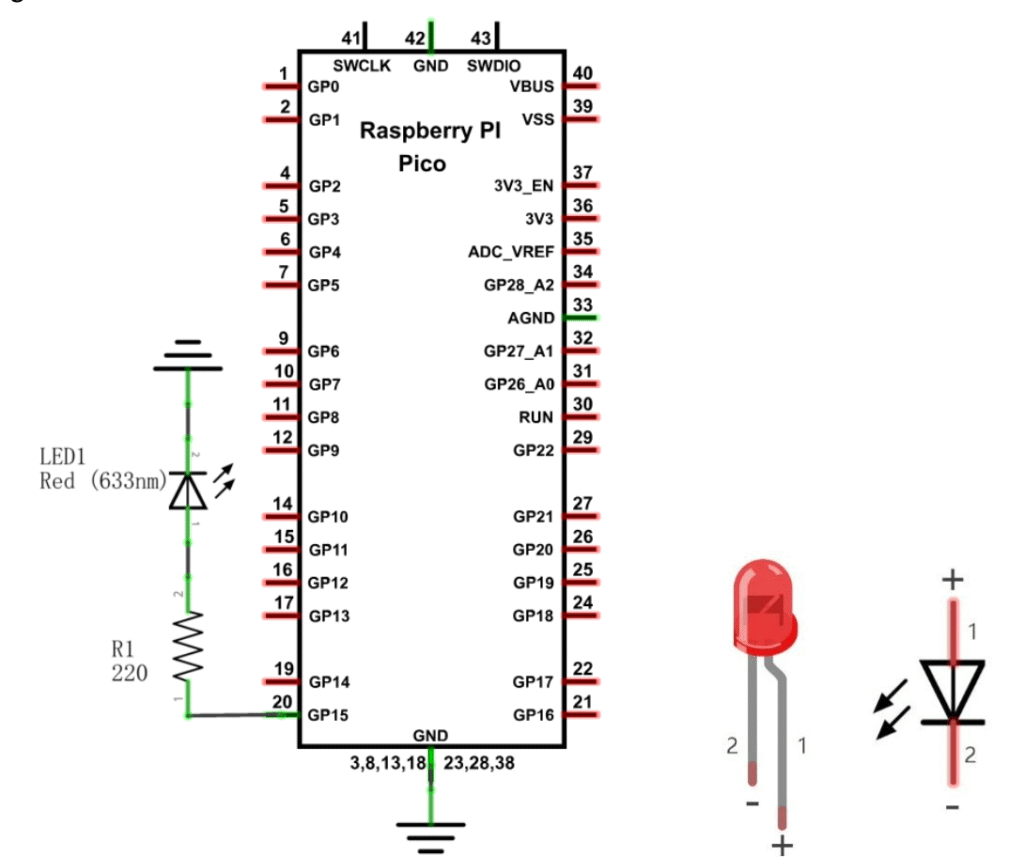

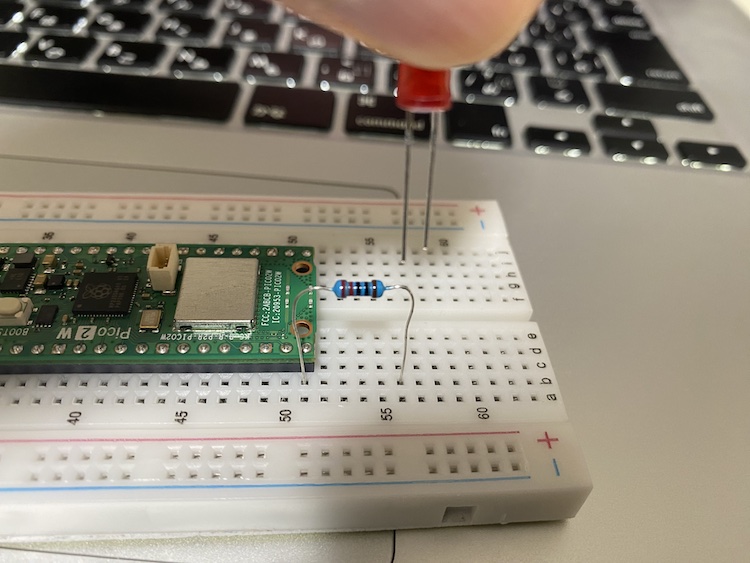

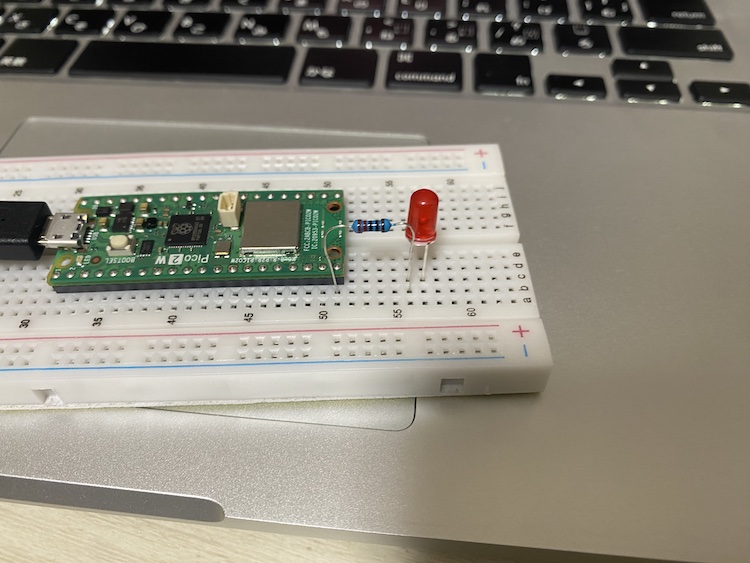

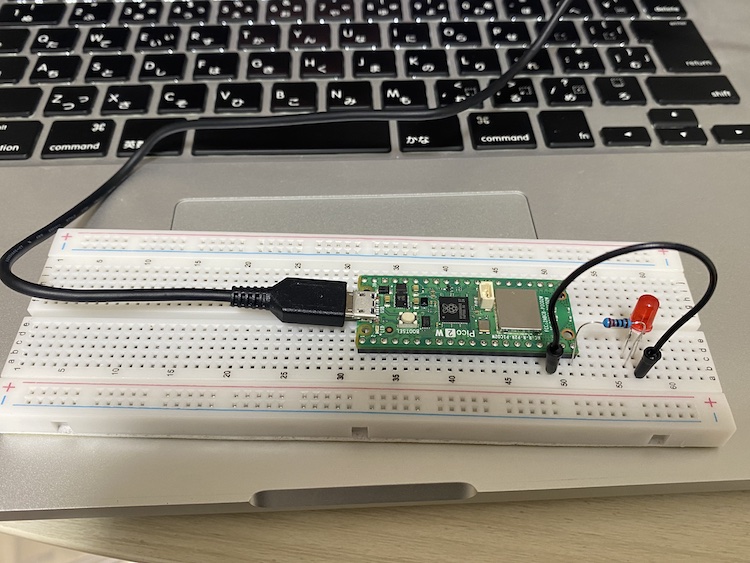

ブレッドボードへの接続図が描いてありますので、その通りに配線してみます。こんな感じですね。ジャンパーワイヤーは色による違いはないので何でも良いです。

LEDは足が長い方が+、短い方がー

LEDは足が長い方が+で短い方が−です。今回は抵抗と繋ぐ方を+、GND(黒配線)に繋ぐ方をーで接続します。

次はプログラミングです。

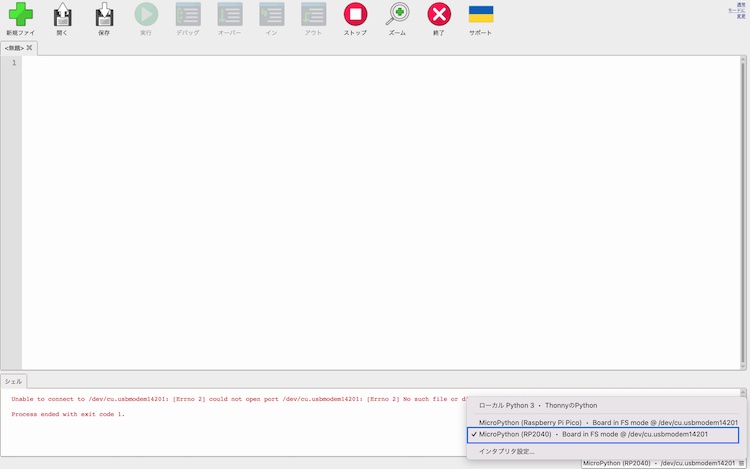

ラズパイpicoをパソコンに接続してからthonyを立ち上げます。bootselボタンは押しません。thonyを先に立ち上げてからラズパイpicoを接続するとうまく認識してくれませんでしたのでご注意ください。

次にthonny画面の右下のところからMicro Pythonを選択してください。

次にプログラムのコードを読み込みます。

チュートリアルのフォルダのCodeというフォルダを開きます。

次にPythonのcodeを開きます。

そしてBlinkのフォルダを開きます。

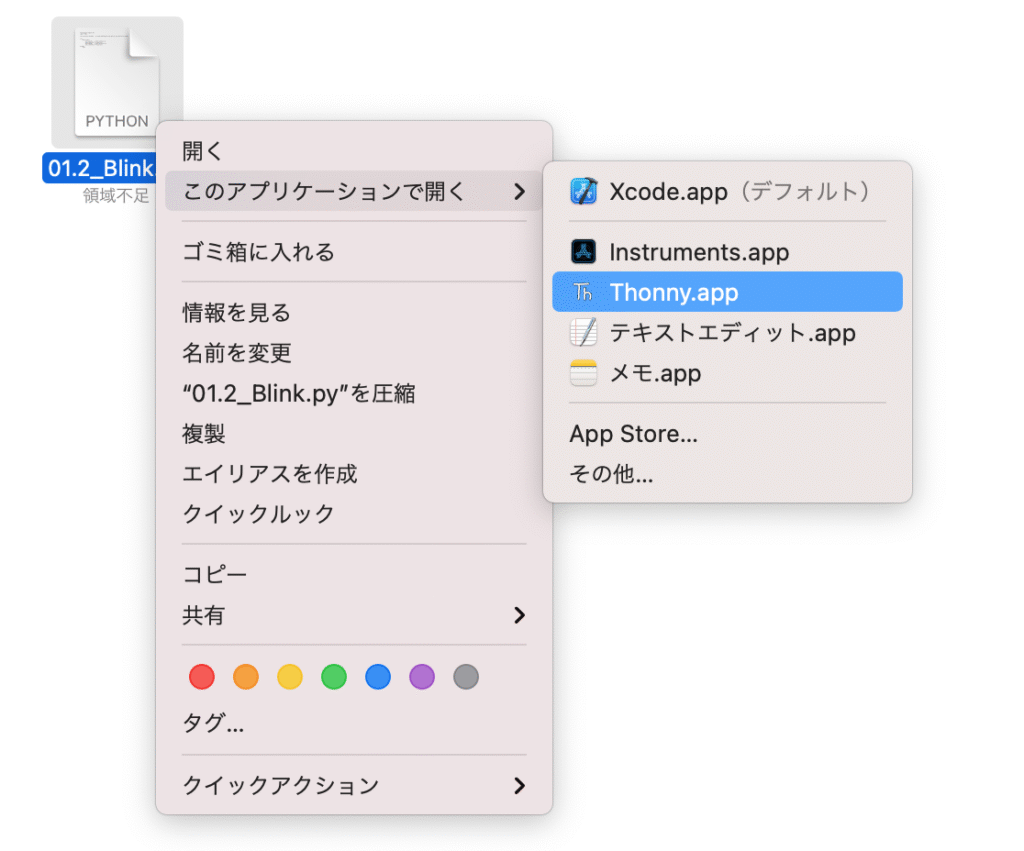

thonnyで開きます。

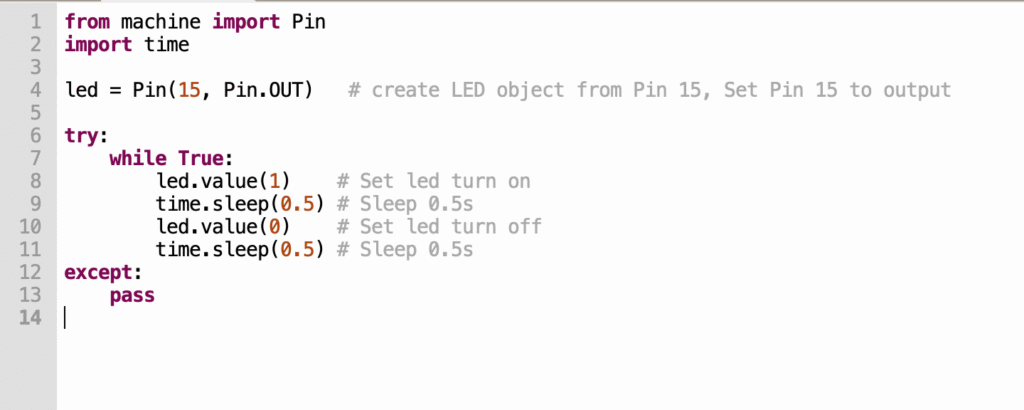

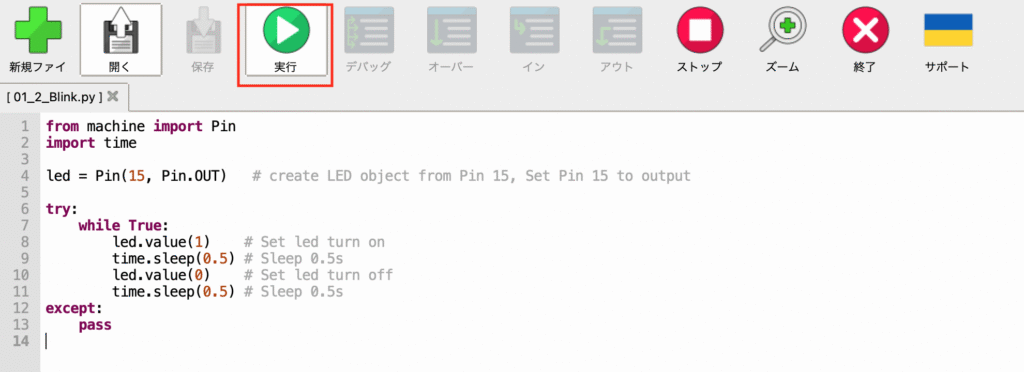

すると、こんな感じでコードが入るはずです。

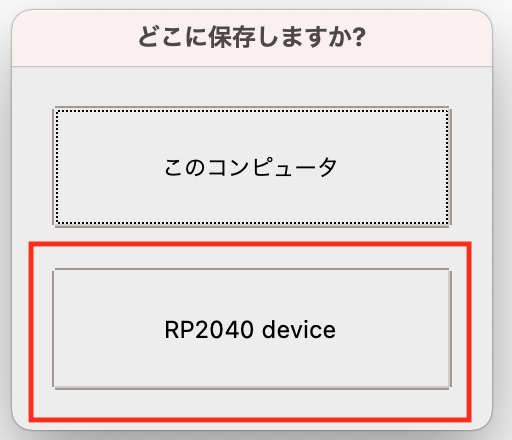

そしたら名前をつけて保存をしてください。どこに保存するか聞かれるので、RP2040 deviceを選びます。

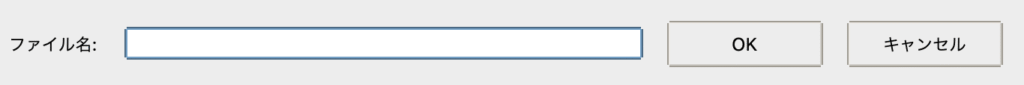

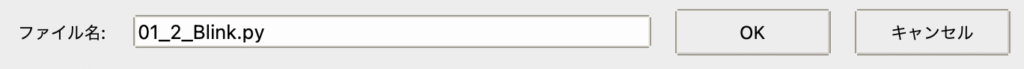

ファイル名を入れる画面になりますので、好きな名前をつけてください。ただ最後に.pyをつけてください。付け忘れてもその後.pyをつけてもいいですか?みたいに聞かれますけどね。ちなみにここでmain.pyという名前をつけると、picoを単体で起動した時に作動するプログラムとして登録できます。今回は01_2_Blink.pyとしました。

これで準備が整いました!あとは、この実行ボタンを押すのみです。

できました!!

初めて自分で組んだものが作動していい気分です。これからもどんどんやっていくぞ〜。

失敗例

実はうまく行くまでに何度か失敗しています。

- raspberry pi pico用ではないコードを使った。

- コードを手打ちして間違えていた。

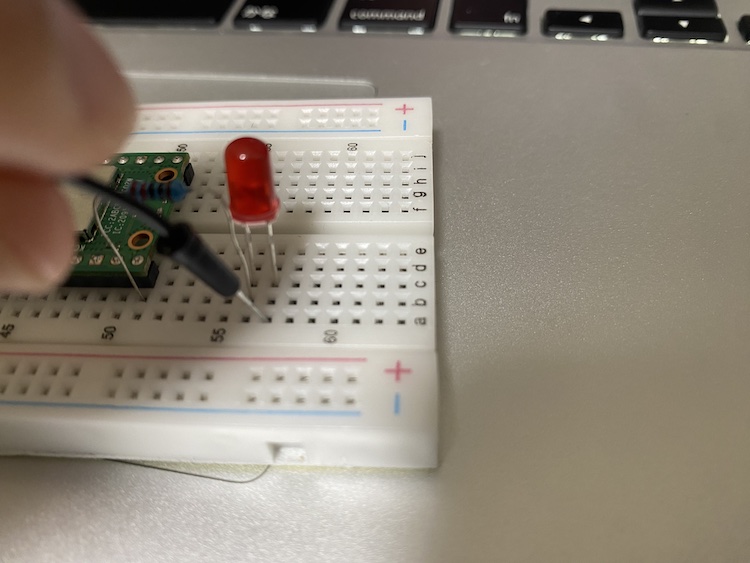

- 抵抗などの配線がちゃんと挿さっていなかった。

こんな感じでミスを重ねながらもなんとか成功しました。

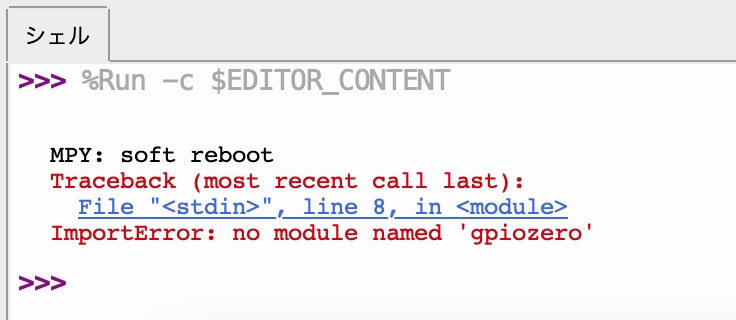

①については、チュートリアルのダウンロードをそもそもraspberry pi用をダウンロードしていて、コードの最初の書き方から違いました。こんな感じでエラーが出ていました。

②については、プログラムを手打ちするのがかっこいいと思ってやってしまいました。手打ちじゃない方が確実です。

③については、なぜかLEDが点かなくてなかなか分からなかったのですが、配線を触っていたらLEDが一瞬点灯したので、配線が怪しいと気づくことができました。

これはCTAサンプルです。

内容を編集するか削除してください。